《赌金者》|投资天骄的升腾与陨落

事实证明,天才们不是不会犯错误,但是他们和我们不一样,他们只擅长犯致命的错误。

笔者自言

读《赌金者》这一本书的缘由说来惭愧,一是为去年课程《金融衍生品工具》的案例报告,查找资料途中去了解 LTCM 的故事并引以为鉴;二是想着,我虽然学的是金融专业,可这大学四年除了教材和必要的论文,确实没有培养过自己什么金融思维,也缺少对金融史的了解。所以呢,借着这本书的契机,多读一些专业书籍、报道、解读等内容。

这一篇文章来源于当时的课程报告。在当时撰写报告时,仅仅是浅尝辄止,非常草率速读了一通,一月份期末考试结束之后,捡起来重新仔细读。每天阅读时间不长,又看得比较仔细,顺便回忆串联一下金融理论,所以一直拖着拖着到了现在。别说,这本书的故事虽然写的让人发困,一旦看进去并接受了这种风格,也别有一番乐趣。

关于 LTCM 的这群天才,这个专业的朋友怎么说对其中几位都该是如雷贯耳,最开始还不太适应中文的人名,看久了也就熟悉了(这么说着,我现在是不是可以再去重温一下当年看了一点点的《百年孤独》了?当年实在看不得这么多的音译人名)。总之呢,哪怕不是金融专业的朋友读此书,也是可以感受到这群人相当大胆疯狂的交易策略,天才与疯子的一线之隔,以及人性的贪得无厌。

文章缝合了无数参考资料,这些我会整理在最后。

文章很长,没有耐心的话,可以只看【引言】和【思考与启示】。

后编:也确实没想到这篇文章校对修改发出的时间如此巧合,全球股市暴跌,“黑天鹅”事件就这么水灵灵发生了……也是另一种意义上的契合了主题。

文章正文

引言

在康涅狄格州格林尼治市,一栋不起眼的办公楼里,曾存在过一个令华尔街高管肃然起敬的传奇机构——美国长期资本管理公司(Long-Term Capital Management,简称 LTCM)。它只用 4 年时间就震撼了华尔街,被称为当时的四大量化基金之一(其余三家是老虎基金、量子基金、欧米茄基金)。到第五年,它却突然要破产。而在快要溺死的时候,LTCM 几乎把整个华尔街都拖下了水。

LTCM 从一开始就自带“天选之子”的光环。其创始人约翰·梅里韦瑟是所罗门兄弟债券交易部的传奇人物,擅长用精准的交易直觉捕捉市场中的套利机会。他召集了一群顶尖的金融数学天才,包括两位诺贝尔经济学奖得主——麦伦·休斯和罗伯特·默顿,以及美联储的前副主席戴维·马林斯,前所罗门兄弟的精英交易员,以及一群哈佛商学院教授。这些学术界与业界的大腕,手握尖端数学模型,在金融市场上掀起了一场革命与风暴。他们相信,借助先进的数理工具与精密的风险控制,他们可以解码金融市场的复杂性,将每一笔交易风险降至最低,并实现惊人的利润。

成立初期,LTCM 的表现堪称完美。他们通过市场中性套利的策略,利用债券利差、股票对冲、波动率变化等细微的市场偏差大赚特赚。每年 40% 以上的收益率让全华尔街趋之若鹜,LTCM 的名字几乎成为“华尔街金矿”的代名词。更令人瞩目的是,团队成员低调而神秘,扮演着一群生活在象牙塔中的天才,靠数字和公式操纵现实世界的财富。这种神秘感让他们在投资圈如日中天,也让更多的银行和机构愿意为他们提供高额贷款,以支持他们的高杠杆操作。

可“成也萧何,败也萧何”。1998 年,一场突如其来的风暴打破了 LTCM 精心编织的盈利之网。这年夏天,俄罗斯爆发债务违约危机,全球债券市场陷入一片混乱。LTCM 的核心假设——市场价格最终会回归均衡,被现实无情地击碎。债券利差非但没有缩小,反而急剧扩大,LTCM 设计的套利策略瞬间失效。更糟糕的是,其高达 26 倍的杠杆比率将损失成倍放大,资产总值迅速缩水至无法挽回的地步。在短短数周内,这家一度被称为“无敌舰队”的公司遭遇了“金融滑铁卢”。

LTCM 的危机不仅是其自身的灾难,更是一场关乎整个金融市场稳定的地震。由于其广泛参与衍生品交易,与之相关的银行和投行无一幸免。倘若 LTCM 彻底破产,这场违约风暴将迅速蔓延,威胁到全球金融系统的安全。迫于形势,纽约联邦储备银行紧急召集华尔街主要金融机构的高管,在会议室展开一场马拉松式的谈判。那是一个各怀心思的夜晚,纸牌般的市场随时可能崩塌,而这群金融领袖则不得不以极大的妥协和牺牲达成救助协议,以阻止危机进一步扩大。

LTCM 从辉煌到崩溃的转折,是一场关于人类智慧、市场规律与风险管理的深刻博弈。这不仅是金融史上的重要教训,也为后来的市场参与者提供了宝贵的反思机会。本文将通过对交易背景、策略细节和经验教训的分析,探索 LTCM 崩溃的根本原因,并揭示这一事件对现代金融的深远影响。

交易背景

- LTCM 的成立与团队组成 1994 年 2 月,美国长期资本管理公司(LTCM)在康涅狄格州格林尼治市正式成立。这家对冲基金的诞生可谓集万千光环于一身——其创始团队被誉为“超级梦幻组合”,由金融界与学术界的精英人物组成,堪称智力与资源的完美结合。

LTCM的创始人约翰·梅里韦瑟(John Meriwether)是这场豪华盛宴的策划者和灵魂人物。他曾在芝加哥大学取得 MBA 学位,并在所罗门兄弟公司担任债券交易部主管多年。梅里韦瑟是一位对数字与逻辑深信不疑的金融天才,他认为债券市场的秘密可以通过数学模型揭示。20 世纪 70 年代,随着全球金融市场的开放和工具的创新,他意识到债券的定价规律、期限结构、违约风险等许多核心变量都可以被量化并加以预测。基于这一理念,他在 1977 年组建了所罗门兄弟公司的套利部门,这也为 LTCM 的创立奠定了技术和思想基础。

然而,梅里韦瑟的职业生涯并非一帆风顺。1992 年,所罗门兄弟公司因交易员 Paul Mozer 的国债欺诈丑闻而陷入危机,梅里韦瑟作为直接上司引咎辞职。离开所罗门后,他决定自立门户,成立一家能够真正贯彻其投资理念的对冲基金。梅里韦瑟集结了一支由旧部与新锐共同组成的精英团队,其中包括几位金融界响当当的学术泰斗与实战派巨匠。

最引人注目的团队成员是两位诺贝尔经济学奖得主——麦伦·斯科尔斯(Myron Scholes)和罗伯特·默顿(Robert Merton)。斯科尔斯是著名的 Black-Scholes 期权定价模型的共同提出者,学术成就卓越且具有丰富的实战经验;默顿则是现代金融学领域的泰斗,他与斯科尔斯一样,既参与学术研究又涉足企业咨询,对套利理论和金融工具有着深刻理解。此外,梅里韦瑟还成功说服美联储前副主席戴维·马林斯(David Mullins)加入团队。这位在金融政策与监管领域有着丰富经验的高官,为 LTCM 带来了无可比拟的声望和资源网络。

团队中也不乏梅里韦瑟从所罗门兄弟挖掘的数学天才。例如,伊朗裔的 Victor Haghani、MIT 金融经济学博士 Gregory Hawkins,以及以天才著称的 Lawrence Hilibrand。这些人以精密的数学计算和对金融工具的深入理解闻名,形成了 LTCM 强大的技术核心。在所罗门兄弟时期,他们就是异类:无视传统交易员的经验法则,完全依赖数学模型和计算机技术进行交易。这种“怪胎式”团队在公司内部虽不受待见,但却凭借卓越的盈利能力站稳了脚跟。

在梅里韦瑟的带领下,LTCM 迅速吸引了金融市场的目光。这家基金不仅依托强大的智力资源和技术优势,还具备无与伦比的市场影响力。创始团队成员的声望使 LTCM 一经成立便获得多家银行和机构的融资支持,并迅速成为对冲基金领域的翘楚。对于团队成员而言,这不仅是一次对市场规则的挑战,更是一个将数学与市场完美结合的试验场。

- LTCM 的业务模式与市场影响

美国长期资本管理公司(LTCM)的崛起如同一场精心设计的金融实验,既令人惊叹又让人心生疑问。以“市场中性套利”为核心策略,LTCM 通过复杂的数学模型和精密的交易技术,布局于国债套利、股票配对交易、波动率交易和并购套利等领域,试图从市场的微小价差中获取巨额利润。

(1)核心业务模式 LTCM的核心策略基于一个简单而大胆的假设——市场最终会回归均衡。他们专注于通过买入被低估的资产并卖出被高估的资产来捕捉利差,同时规避单边市场波动的风险。例如,在国债套利中,他们可能买入流动性较低的过期债券,同时卖出流动性较高的当期债券,押注两者的价差会逐渐收敛。配对股票交易、波动率交易以及并购套利策略也都基于类似逻辑,依赖于市场价格的趋同。

这种策略的核心在于对金融市场的深刻理解以及对数学模型的高度信任。LTCM 团队认为,历史数据和统计模型可以精准预测市场行为,风险也因此被量化并“可控”。与此同时,他们利用高杠杆操作放大收益。鼎盛时期,LTCM 的杠杆比率高达 25 倍,管理资产规模一度达到 1250 亿美元。这种激进的操作模式使其成为华尔街的标杆。

(2)初期融资与发展 尽管成立之初的路演并不顺利,LTCM 最终凭借创始团队的卓越声誉与过往辉煌的盈利记录,吸引了一批机构和个人投资者的青睐。梅里韦瑟的融资目标是史无前例的 25 亿美元,但其高额管理费(2% 的管理费加上 25% 的利润分成)和三年的锁定期要求让许多投资者望而却步。此外,团队对投资策略三缄其口的态度,加之复杂的数学模型演示让普通投资者难以理解,也为募资增添了阻力。

尽管如此,LTCM 还是凭借其创始团队在所罗门兄弟时期的优异表现成功吸引了一批高净值机构和个人投资者。例如,香港土地与开发署、新加坡政府投资公司、台湾银行等亚洲投资者纷纷解囊,欧洲和日本的金融机构亦相继跟进,甚至连意大利央行都向 LTCM 投资了 1000 万美元。LTCM 还赢得了社会名流和知名学术机构的支持,投资者名单中不乏好莱坞巨头、耐克 CEO、麦肯锡合伙人以及匹兹堡大学等著名学府。最终,LTCM 融资 12.5 亿美元,虽然低于最初的宏伟目标,但已是当时对冲基金领域的最大规模。

(3)惊人的盈利表现 LTCM 的运营成绩几乎可用“神话”来形容。从 1994 年到 1997 年,该基金每年的回报率平均超过 40%。1994 年,其收益率达到 28%;1995 年飙升至 59%;1996 年达到了惊人的 57%;即便在 1997 年东亚金融危机期间,其收益率依然有 25%。这家仅有百余名员工的基金公司,其盈利能力超过了当时许多知名企业,如美林证券、耐克、迪士尼和美国运通等。

更令人惊叹的是,LTCM 几乎没有出现过亏损或明显的收益波动。风险看似“无影无踪”,甚至连著名金融学家夏普(William Sharpe)都对此感到困惑:“你们的风险在哪里?”即使是 LTCM 的核心成员斯科尔斯也无法给出答案,这种“零风险”的假象不仅让市场对 LTCM 的盈利能力充满信心,也为其后来的危机埋下了伏笔。

(4)市场影响与隐患 LTCM 不仅是华尔街的标杆,也对全球金融市场产生了深远影响。其团队的成功让数学模型和量化策略成为主流,许多机构纷纷模仿。然而,LTCM 的商业模式在光鲜的外表下隐藏着巨大的隐患。高杠杆操作和对数学模型的过度信任,使其对市场波动极度敏感。当市场条件发生极端变化时,其投资策略可能失效,潜在损失被成倍放大。

在追求卓越回报的同时,LTCM 无意间成为了系统性风险的放大器。这种模式表面上消除了风险,但实际上只是将风险转移到了整个金融体系的隐形层面。一旦触发危机,其影响将超越单一机构,波及整个市场。

交易策略

LTCM 的交易策略是其运营的核心,其灵魂在于通过精密的数理模型和复杂的市场分析,发现并捕捉市场中的价格偏差。这种“市场中性套利”策略试图规避单边市场波动的风险,同时利用杠杆放大收益。然而,尽管这些策略在初期展现出卓越的盈利能力,却也因其对市场有效性假设的高度依赖,最终酿成灾难性的后果。

- 核心策略:市场中性套利 LTCM 的核心交易理念基于市场有效性假设,认为市场价格终将回归均衡。其目标是通过买入被低估的资产并卖出被高估的资产获利,而不直接依赖市场整体的涨跌。例如,在国债套利中,LTCM 通过买入收益率较高的过期国债并卖出收益率较低的当期国债,从价差的收敛中获利。然而,这一策略严重依赖于历史数据,并忽视了极端市场条件下可能出现的价格异常现象。

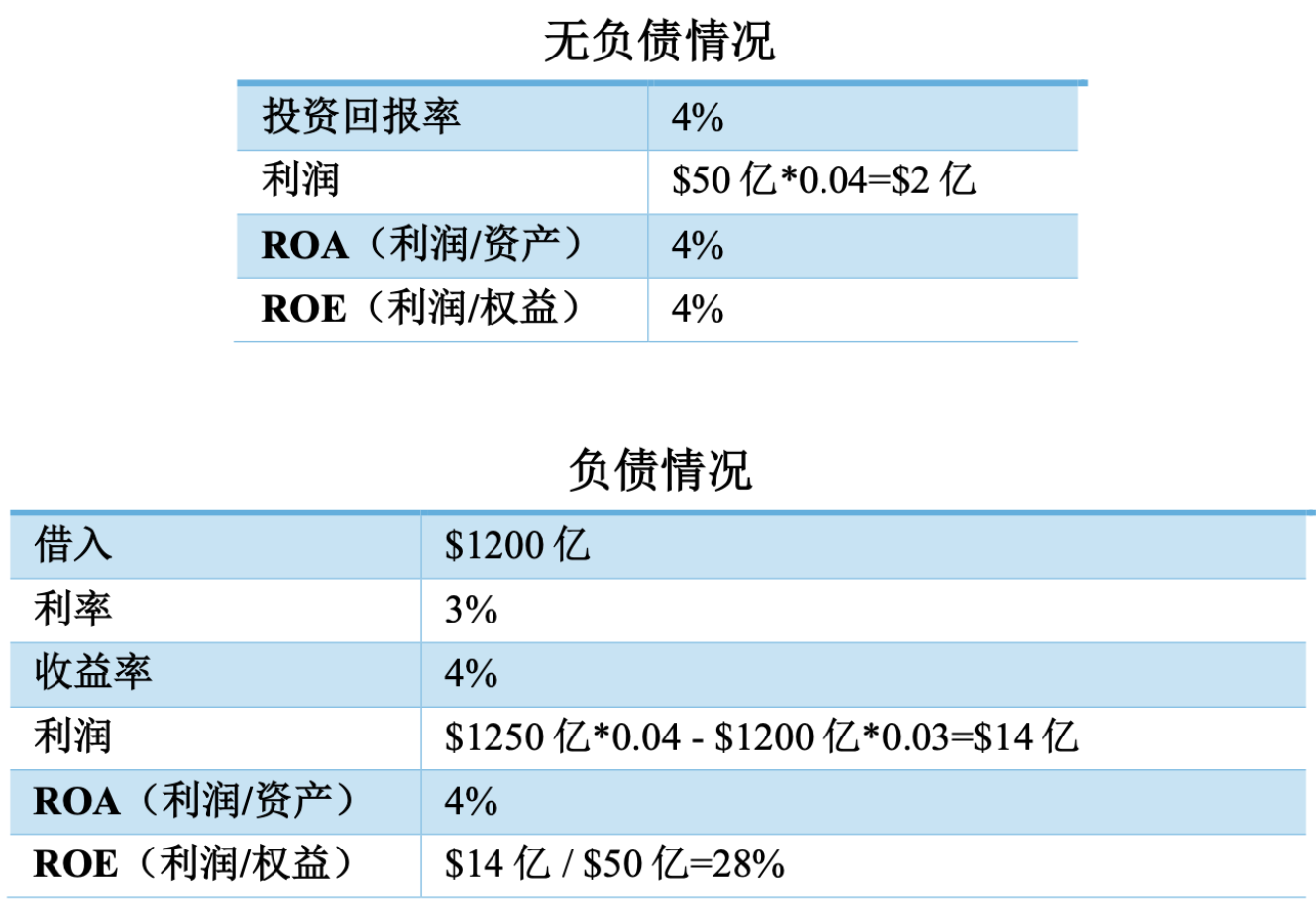

(1)对杠杆的高度依赖 LTCM 对本身资本金的使用少之又少,对杠杆作用的依赖却极高。1998 年年初,LTCM 的资本金不到 50 亿美元,而资产总计 1250 亿美元,杠杆率达到 25 倍。

LTCM 在负债和无负债的情况下的利润:

在充分利用杠杆的作用下,LTCM 将交易规模推至极限,构建了一个高度脆弱的“倒金字塔”结构:

- 核心资本:仅有 30 亿美元的资本金;

- 资产扩张:通过向银行抵押借款等方式,累积了高达 1400 亿美元的资产;

- 衍生品敞口:通过复杂的金融交易,资产负债表外的衍生品价值进一步膨胀至 12500 亿美元。

这种极高的杠杆率使得LTCM对市场波动的承受能力异常脆弱。即便资产价值仅出现轻微下跌,也会对其造成致命打击。例如,若资产总值下降4%,从1250亿美元减少至1200亿美元,LTCM的30亿美元核心资本将完全被抹平,直接宣告破产。

由此可见,杠杆的作用犹如双刃剑:在市场表现符合预期时,能够放大收益;但在市场出现异常波动时,放大的却是毁灭性的风险。

(2)回购协议 回购协议(Repurchase Agreement,简称 Repo)是一种短期融资工具,类似于抵押贷款。LTCM 通过这种方式,将刚购入的固定收益债券作为抵押,获得资金支持。融资金额通常为抵押证券价值扣除 1% 至 2% 的折扣,以确保贷款方的本金安全。

这种融资方式的利率相对较低(约 3%),而 LTCM 用所得资金购买的固定收益证券收益率通常超过 4%。通过借低利率资金投资于高收益资产,LTCM 获得了稳定的利差收益。回购协议的典型期限为 7 天、30 天或 90 天,到期后需要滚动展期。在某些情况下,LTCM 的展期次数甚至多达 25 次,这使得其能够持续利用低成本资金进行投资。

这一策略的关键在于 LTCM 能够稳定地以低利率和较低折扣从市场上筹集资金,同时将这些资金投资于回报率较高的证券。然而,回购协议并非没有风险。抵押物的价值受到市场因素(例如利率变化)的影响而波动。一旦市场利率上升,抵押债券的价值可能下跌,贷款方便会要求增加保证金。

这种风险对 LTCM 尤为致命,因为其大部分债权人(如商业银行和证券经纪公司)对 LTCM 的实际杠杆率并不完全了解。他们往往认为,有抵押物的贷款已足够安全,却忽视了市场剧烈波动可能带来的连锁反应。当抵押物价值快速下降时,LTCM 的融资链条极易断裂,资金压力骤增,最终将其推向危机的深渊。

(3)VaR 风险管理 风险价值(Value at Risk, VaR)是一种衡量金融资产或资产组合在一定置信水平下、未来特定时间内可能遭受的最大损失的方法,其计算通常基于资产价值变动的标准差。如果评估的是多项资产的组合,还需考虑各资产之间的相关性。一般来说,不同资产的相关性越低,组合的总体波动性越小,潜在损失的金额也会随之减少。

以 LTCM 为例,1997 年其组合总价值为 67 亿美元,日均波动金额约为 4500 万美元。基于这一数据,其月度波动额大约为 2 亿美元,占总资产的 3%。这表明,LTCM 在一个月内遭受全部资产亏损的概率相对较低。然而,这一评估基于历史数据,未能涵盖如 1987 年股市崩盘这类“黑天鹅”事件。

VaR 的核心假设是市场波动在正常范围内,因而可以有效衡量一般市场风险。然而,它对极端市场环境下可能发生的剧烈价格变动无能为力。这是因为 VaR 的计算方法依赖于历史数据,若过去未出现小概率极端事件,模型便可能严重低估潜在风险。

对 LTCM 而言,这种缺陷尤为致命。其对风险价值的过度依赖忽略了“肥尾分布”的存在——即极端事件的发生频率可能高于正态分布的假设。事实证明,在 1998 年的市场危机中,LTCM 的风险管理模型未能预警系统性风险的集中爆发,从而大幅低估了可能的损失,为最终的崩溃埋下隐患。

- 主要交易手段 LTCM 成立之初,资产净值为 12.5 亿美元,凭借着优秀的业绩,到 1997 年末,已上升至 48 亿美元,净增长 2.84 倍。1994-1997 年,年投资回报率分别为:28.5%、42.8%、40.8%、17%。

LTCM 的策略多样且复杂,覆盖多个资产类别和市场,主要包括以下几种: (1)利差套利 LTCM 通过跨国债券市场的利率变化进行对冲交易。例如,买入俄罗斯国债的同时卖出美国国债,押注两者的收益率差缩小。然而,这一策略在 1998 年俄罗斯债务违约后失效,损失严重。

(2)流动性套利 投资于流动性较低的过期债券,同时卖出流动性较高的当期债券,利用两者价格最终趋于一致的规律获利。尽管流动性套利在正常市场环境中效果显著,但市场动荡时流动性萎缩导致 LTCM 无法平仓,从而放大风险。

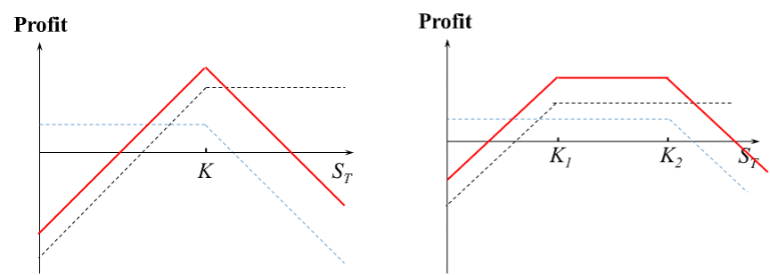

(3)波动率交易 LTCM 在其套利战略取得显著成功后,债券市场的价格异常现象和套利机会逐渐减少。为此,LTCM 开始调整其策略,除了继续执行趋同套利战略外,还逐渐转向方向性投机(低买高卖)。

1998 年初,随着市场避险情绪升温,投资者寻求能够提供股市下跌保护,同时又能从股市上涨中获益的金融产品。于是,结构化产品(Structured Products)成为市场的新宠。LTCM 发现,以 S&P 500、法国 CAC-40 和德国 DAX 等指数为标的的长期期权,其隐含波动率远高于历史波动率,期权价格明显偏高。因此,LTCM 决定大量卖出这些股指期权,被称为“波动率的中央银行”。

LTCM 将这一策略视为波动率预测业务,依赖历史数据来预测未来的波动率。他们认为,市场价格计算的隐含波动率存在偏差,而历史波动率更为可靠。然而,结果并未如 LTCM 预期,波动率并没有下降,反而出现了剧烈的波动。

在这种波动率交易中,LTCM 主要通过卖出跨式期权和勒式期权来获利。核心策略是卖出大量的看涨期权和看跌期权,并通过组合这两种期权策略赚取权利金。LTCM 希望期权的买方不会在到期日行使期权,从而保留巨额权利金作为收入。如果预测错误,且期权买方行使权力,LTCM 将面临巨额损失。

尽管长期期权的交易量较小,但作为期权卖方,LTCM 仍需根据市场的价格变化每日提供相应的保证金,以确保期权买方的利益。卖出期权带来的巨额权利金为 LTCM 提供了足够的现金流,支持其进行更多的交易。如果股指波动率如期下降,LTCM 的保证金需求也会随之减少,现金支出变得更加轻松。反之,如果股指波动率不降反升,LTCM 则需要追加保证金,导致现金支出剧增。

LTCM 的策略基于市场波动率长期低于 19% 的假设,因此大量卖出标普 500 等指数期权以赚取权利金。然而,当市场波动率大幅上升时,期权头寸的风险急剧增加,导致 LTCM 遭遇巨大损失。LTCM 的赌注是市场波动率在长期内会下降,但市场波动并非总是理性可预测的,尤其是在短期内。市场行为时常超出理性范畴,这也正是 LTCM 最终崩溃的根本原因。

(4)并购套利 在企业并购中,通常被收购企业的股票价格会低于最终收购价格,LTCM 利用这一价差进行交易。然而,该策略依赖于并购的成功。当并购失败时,如 Ciena 与 Tellabs 合并案,LTCM 面临巨大亏损。

(5)收敛套利交易 LTCM 采用的套利策略之一是在类似但价格不同的金融工具之间进行交易。例如,他们通过买入流动性较低且收益率较高的非当期国债,同时卖出流动性较高且收益率较低的当期国债,从而实现盈利。这类交易依赖于市场价格最终收敛,但若市场出现失衡,可能会导致严重的亏损。

1994 年,LTCM 发现,1993 年 2 月发行的 30 年期美国国债的收益率为 7.36%,而同年 8 月发行的同类国债收益率仅为 7.24%,两者之间相差 12 个基点,价格差距为每笔 15 美元。基于这一发现,LTCM 决定买入价值 10 亿美元的“低价”国库券,并卖空等面值的“高价”国库券。这两种国债在其他特征上完全相同,仅仅是到期日不同。LTCM 的预期是,随着时间推移,这两个国债的收益率差异将会缩小,从中获得套利利润。

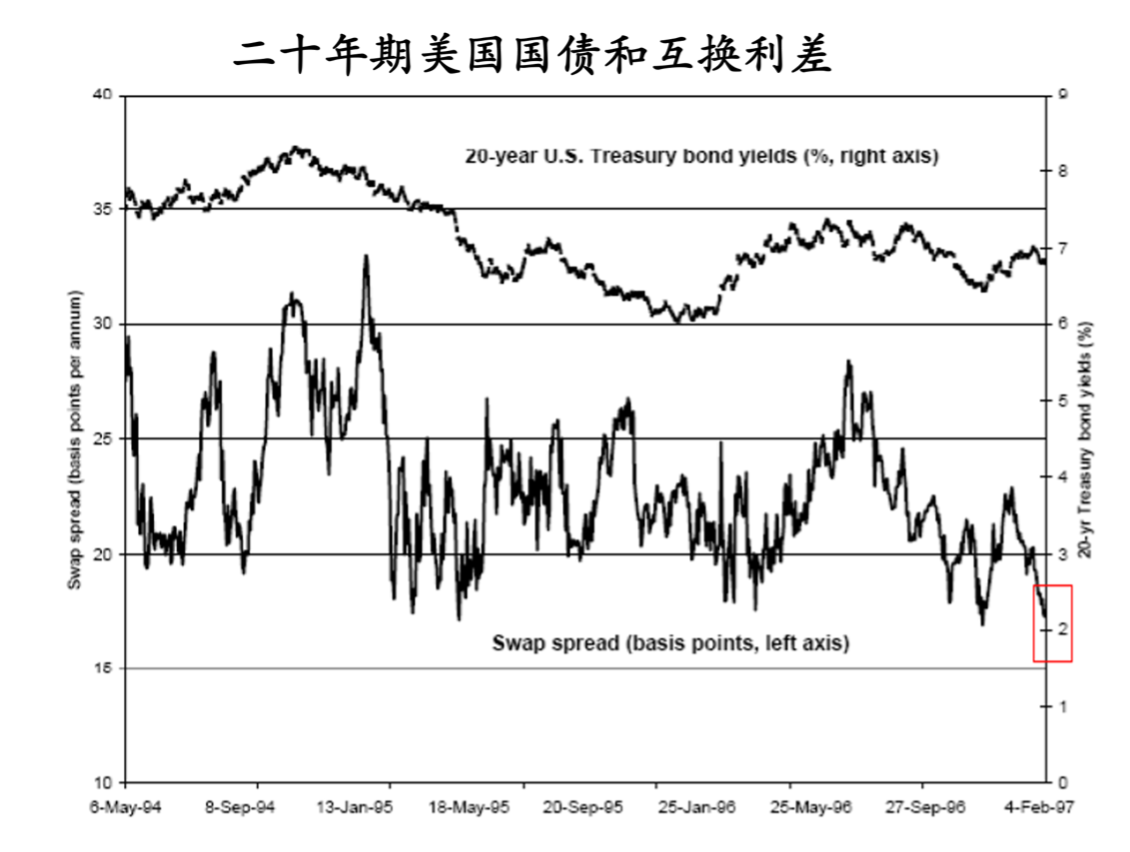

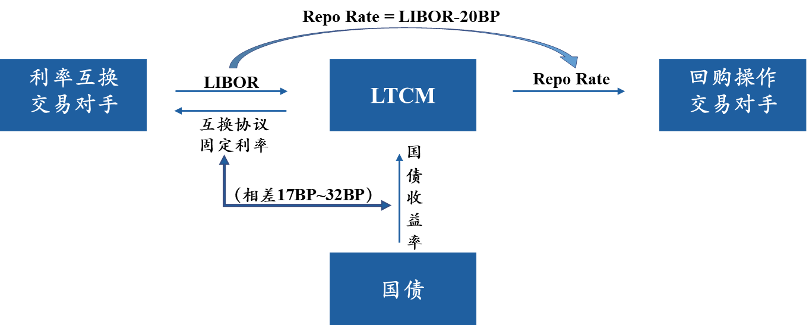

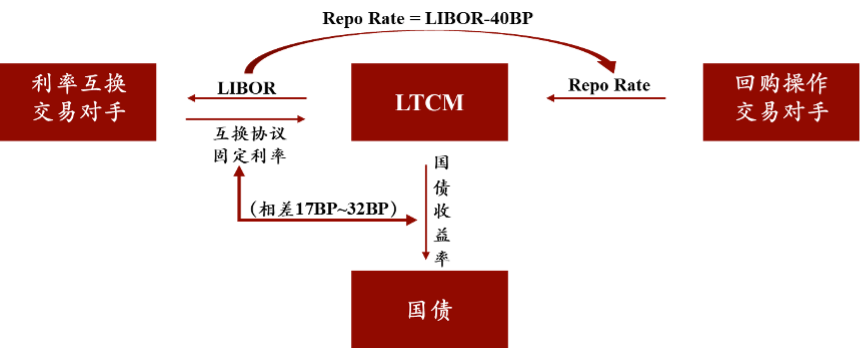

(6)互换利差套利 LTCM 利用互换利率与国债收益率之间的差价进行套利交易。当利差偏离其均值时,LTCM 便设计相应的交易策略,以从中获利。例如,当利差过低时,LTCM 通过买入国债并签订利率互换协议来赚取差价;而当利差过高时,则采取相反的操作。这些策略的利润微薄,但通过高杠杆的运用,LTCM 得以放大收益。

互换利率差价(Swap Spread)指的是固定利率与同期限国债收益率之间的差额。在美国,20 世纪 90 年代,这一差价通常维持在 17 至 35 个基点之间,只有两次出现显著的例外情况——1990 年为 84 个基点,1998 年 4 月为 48 个基点。

LTCM 的策略是:当互换利率差价触及这一范围的上下限时,他们认为差价有可能会回归至均值,因此会果断采取相应的交易行动,利用这一价格波动获利。

a.互换利率差价较小的情况(小于 17BP) LTCM 通过回购协议买入国库券,同时签订利率互换协议,支付固定利率利息,收取 6 个月LIBOR的浮动利率利息。这些交易的净现金流为: (国库券收益 - 互换协议固定利率利息)+(LIBOR - 回购协议利息) = - 互换利率差价 + [ LIBOR -( LIBOR -20BP )] = 20BP - 互换利率差价 这一策略的风险在于,LIBOR和回购协议利率的差额(20BP)可能下降,从而小于互换利率差价,使得收益为负。

b.互换利率差价较大的情况(大于 35BP) LTCM 卖空国库券,签订逆向回购协议,同时签订利率互换协议,收取固定利率利息,支付 6 个月LIBOR的浮动利率利息。这些交易的净现金流为: (互换协议固定利率利息 - 国库券收益 )+(逆向回购协议利息 – LIBOR) = 互换利率差价 - 40BP

这两种战略都能获得 3~5BP 的收益,但由于使用了杠杆作用,这些微利得以放大数十倍,效果惊人。

- 风险管理的不足 LTCM对交易风险的管理主要依赖数学模型和统计方法,但这些工具存在显著缺陷:

(1)模型风险 LTCM 使用的 VaR(风险价值)模型忽视了金融市场的“肥尾”现象,即极端事件的频繁性。VaR 模型没有考虑流动性风险、主权债券违约风险等因素,所用的历史数据时间又比较短,因而低估了风险。

历史数据的局限性导致其低估了潜在的市场风险。例如,俄罗斯债务危机引发的市场连锁反应彻底击溃了LTCM 的风险预测模型。

(2)杠杆放大风险 LTCM 的杠杆比率高达 25-30 倍,使得资产价值即使只有小幅下降,也可能导致巨额亏损。例如,当资产价值下降 4% 时,LTCM 的资本金可能完全蒸发。杠杆的“双刃剑”效应最终加速了其崩溃。

(3)流动性危机 LTCM 的不少交易策略都是通过持有流动性差、安全性低的资产,同时出售市场青睐的流动性好的资产来进行的。

LTCM 的策略依赖于市场的流动性,其实则是作为一个流动性的出售者,利用其融资优势赚取流动性的溢价,但在市场动荡时,其交易对手要求增加保证金,进一步压缩流动性,导致资金链断裂。

(4)过度自信 团队对市场规律和模型预测过于自信,忽视了市场行为的非理性特征。当 1998 年利差扩大时,关于俄罗斯信用危机的担心开始在市场上蔓延开来,LTCM 反而加码投资,试图从异常中获利,最终导致无法收场的危机。

思考与启示

- 复杂的金融模型一定可靠吗? LTCM 的案例揭示了数理模型的准确性严重依赖于历史数据的稳定性。当市场条件发生重大变化时,基于历史数据的模型可能失效。因此,金融机构在依赖模型的同时,必须结合市场经验和主观判断,并进行充分的压力测试,以应对不可预见的风险。

即使是最复杂的金融模型,也难以避免模型风险和参数风险。模型越复杂、越精细,所面临的风险就越大。模型的假设和计算结果通常基于历史数据,但历史数据永远无法完全反映未来可能发生的市场现象。LTCM 的投资策略便建立在资产组合中不同证券价格波动相关性的假设上。虽然其核心资产——德国债券与意大利债券之间的正相关性得到了大量历史数据的验证,但这些统计数据却忽略了某些低概率事件的可能性。例如,LTCM 没有充分考虑到这两种债券之间可能出现负相关性的风险,导致其在实际操作中遭遇突发的市场状况时,模型未能有效应对。

- 成也杠杆,败也杠杆 高财务杠杆是一把“双刃剑”,一方面可以使盈利大大提高,另一方面却是步入危机的推手。事后证明,LTCM 当时如能追缴保证金,等到市场恢复平稳后,其持有的绝大部分交易合约仍是盈利的。

当市场向不利方向运动时,杠杆比率要求 LTCM 拥有足够的现金支付保证金,市场形势逆转导致该基金瞬间出现巨额亏损。LTCM 的高杠杆操作缺乏足够的缓冲机制,使其在市场不利时迅速陷入流动性危机。

- 流动性风险 LTCM 未能有效管理流动性风险,这成为其崩溃的关键因素之一。

LTCM 的大多数交易策略依赖于向市场提供流动性,从中获取流动性溢价。这使得其投资组合中包含大量流动性较差、信用评级较低的证券。虽然这种策略在市场平稳时能够带来可观的收益,但在市场波动性加剧时,它却暴露了严重的风险。

1998 年俄罗斯金融风暴爆发后,投资者普遍转向持有流动性更好、信用等级更高的证券,同时大量抛售那些流动性差、信用评级低的资产。对于 LTCM 来说,这意味着其持有的资产大幅贬值,投资组合面临严重亏损。

当市场动荡加剧,导致交易对手纷纷撤资时,LTCM 无法在短期内平仓或获取所需流动性,尽管其策略在长期内可能是合理的。这种流动性不足最终加速了 LTCM 的崩溃,揭示了流动性管理不足所带来的致命风险。

- 跨业务线风险敞口的加总 LTCM 的失败揭示了单一机构如何能够对整个金融系统产生外溢效应。

LTCM 通过大量融资手段获得资金,而非依赖自身的资本金,这使得其风险管理无法仅仅依赖资本回报率或所有金融产品账面价值的简单加总。事实上,LTCM 的许多金融产品风险相互抵消,这一结构的复杂性使得传统的风险衡量方式无法有效反映其潜在风险。

在此次危机中,多个大型银行的不同业务部门都受到了影响,但只有在 LTCM 危机曝光后,银行才意识到这些风险的共性和相互关联性。为了防止类似事件再次发生,金融机构需要建立完善的程序来衡量和监管交易对手的风险敞口。应对特定机构的信贷敞口设定限额,确保对信贷质量进行有效监督,以减少信贷风险。同时,衍生品的估值应采用更为精确的方法,并且要将信贷风险与市场风险综合考虑,避免单一风险管理策略的盲点。

- 监管与披露 LTCM 缺乏一个独立的审核机制来有效监管交易员的工作。随着越来越多的投资银行进入风险套利领域,LTCM 曾经依赖的套利空间大幅缩小,导致其业务风险显著增加。然而,公司仍然在不断扩大财务杠杆的使用,并大规模涉足其并不擅长的交易领域。这些交易产生的巨额亏损最终将其拖入深渊。LTCM 的经验教训表明,缺乏有效的风险控制是致命的,因此必须强化内部监管机制,完善风险控制体系,这应成为开展任何金融业务的前提和基本要求。

尽管 LTCM 定期向投资者提供基金报表,但这种信息披露存在显著问题。投资者根本无法了解 LTCM 的具体投资领域、投资方式以及金融衍生品等表外业务所带来的巨大风险。资产负债表虽然可以反映杠杆使用程度,但它并不能完全揭示资产负债所承担的真实风险。传统证券市场的高效信息披露系统,无法适应复杂的金融衍生工具交易。因此,LTCM 的案例强调了在衍生品交易中建立更加透明、全面的信息披露机制的重要性。

总结

LTCM 的兴衰故事犹如现代金融史上的一部寓言,为整个金融行业留下了深刻的警示。作为一家集精英团队、复杂交易策略和先进数理模型于一体的对冲基金,LTCM 曾凭借卓越的表现成为华尔街的神话。然而,这场神话的破灭却揭示了金融市场中隐藏的深层风险:过度依赖杠杆、盲目信任模型以及忽视系统性风险的代价。

LTCM 的核心投资理念看似极为简单:相信市场价格最终会回归均衡,任何偏差都蕴藏着套利机会。然而,这种简单的哲学却因被杠杆和模型放大,演变成一种极具风险的操作。以美国国债市场为例,LTCM 曾利用 29.5 年期和 30 年期国债之间的收益率差异进行套利。尽管每笔交易的收益微乎其微,但通过高杠杆,这种“捡硬币式”的策略得以获得丰厚回报。然而,当市场条件不再如预期时,这种建立在高杠杆上的“倒金字塔”结构反而加速了其崩溃。

LTCM 的失败暴露了过于依赖数学模型的局限性。其团队的数学天才们深信,市场价格波动遵循正态分布,极端事件的发生概率微乎其微。然而,真实的金融市场却充满了“肥尾”现象,像东亚金融危机和俄罗斯债务违约这样的极端事件一旦发生,其连锁反应超出了所有模型的预测范围。LTCM 的策略不仅未能抵御这种系统性风险,反而因其在多个市场的大量头寸而被放大,最终陷入全面崩溃。

随着危机的加剧,LTCM 逐渐失去了市场信任。即便是曾与其密切合作的华尔街巨头,也不愿在其濒临破产时伸出援手。150 天内,LTCM 的资产净值暴跌 90%,成为史上最快速度的财富蒸发案例之一。最终,迫于其破产可能引发的系统性风险,美联储不得不出面协调,召集多家金融机构紧急救助。这个事件成为现代金融史上第一次由央行干预私人金融机构的案例,其象征意义远超个体的盈亏得失。

LTCM 的崩溃并非偶然。它提醒我们,金融市场是一个高度复杂且动态变化的系统,过度自信、贪婪与对风险的忽视都会埋下危机的种子。高杠杆虽能放大收益,却也同样放大了风险;数学模型虽能提供洞察,却无法预测“黑天鹅”事件的出现。

LTCM 的教训在今天仍然具有警示意义。在追逐高收益的同时,金融机构和投资者必须时刻保持对风险的警惕,建立更加全面的风险管理体系。在这个充满不确定性的市场中,唯有在收益与风险之间找到平衡,金融市场才能实现长期的可持续发展。

参考资料

- Borysov, S.S. and Balatsky, A.V. (2014) ‘Cross-correlation asymmetries and causal relationships between stock and market risk’, PLOS ONE, 9(8), p. e105874. Available at: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105874.

- Philippe Jorion (2008) Risk management lessons from long‐term capital management - jorion - 2000 - european financial management - wiley online library. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-036X.00125 (Accessed: 2 December 2024).

- Roger Lowenstein (2016) 赌金者:长期资本管理公司的升腾与陨落. Available at: https://weread.qq.com/web/reader/8bc32440813ab6b8eg01501d#outline?noScroll=1 (Accessed: 2 December 2024).

- 七绝 (2022) 投资天骄的升腾与陨落——_长期资本管理公司案例分析, 知乎专栏. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/p/590807144 (Accessed: 2 December 2024).

- 对冲基金长期资本管理(ltcm)_的投资策略和失效分析 (2022) BigQuant__量化交易. Available at: https://bigquant.com/wiki/doc/ltcm-hapSXyqOe7 (Accessed: 2 December 2024).

- 张志强 (2011) 长期资本投资公司 - 风险计量模型的滑铁卢 - 阅微堂. Available at: https://zhiqiang.org/risk-manage/ltcm-fall.html (Accessed: 2 December 2024).

- 朱雪莹 (2022) 98__年俄债违约下的巨星陨落:ltcm__往事 - 华尔街见闻. Available at: https://wallstreetcn.com/articles/3654188 (Accessed: 2 December 2024).

- 李彤 (2022) 俄债违约下的巨星陨落——美国长期资本管理公司(ltcm)的倒闭案例分析-_金融科技创新研究基地. Available at: https://fintech.xjtu.edu.cn/info/1072/1213.htm (Accessed: 2 December 2024).

- 苔执 (2016) 【量化历史】LTCM的陨落, 知乎专栏. Available at: https://zhuanlan.zhihu.com/p/23519663 (Accessed: 2 December 2024).