印刻 repo(集齐三位卡版

三位卡司:6.29 午 徐梦,7.5 晚 蒋倩如,7.6 午 胥子含。

三位都唱得巨好!幸福!有被“这傲人,天赋~”“灵光闪耀~”洗脑,歌是真的很好听,好喜欢低音提琴的声音!现场乐队太爽了!三场只有倩如姐没有把碗摔碎,丫丫摔得特别碎哈哈

本来因为感觉 SIX 没啥好说的,想着不如两部剧一起说,后来真写下来发现不行,性质不同的故事,还是得分开。

SIX 说白了创作者本意就是让大家嗨起来蹦迪的。印刻不一样,它讲述的就是一个“不那么大女主”的女性自述。

因此,前三十分钟很容易让人昏昏欲睡,很不幸,前两场的前半段我都几乎要困昏过去了。

这三场下来,我会更喜欢倩如姐的演和丫丫的唱,梦姐很均衡(也可能过去一周印象淡了)。

梦姐的低音我听不清词,有点影响体验,而且可能因为首演场,吃螺丝有点多,高音有点挤,没那么漂亮。第一次把碗碰碎有给我吓到,演得超棒,感觉是艺术家本人在讲述。

倩如姐唱得太棒了,高音太爽了,台词也很清楚。倩如姐演的会更沉一点,有种真的是在自家客厅和大家讲述故事一样。一个字,绝。但我确实犯困了。

丫丫的台词也很清楚,但我总感觉节奏有点赶?不太舒服。相比另两位老师,感受到了一个很开朗很活泼的小女孩,情感浓度超高,感觉给丫丫演爽了。整体会少一些代入感,更像是第三人称视角的演绎。

印刻的这个翻译很妙,既是 IN CLAY 的音译,也是在作品底部的印记,还是 Marie 留在时间长河的印记,熠熠生辉。

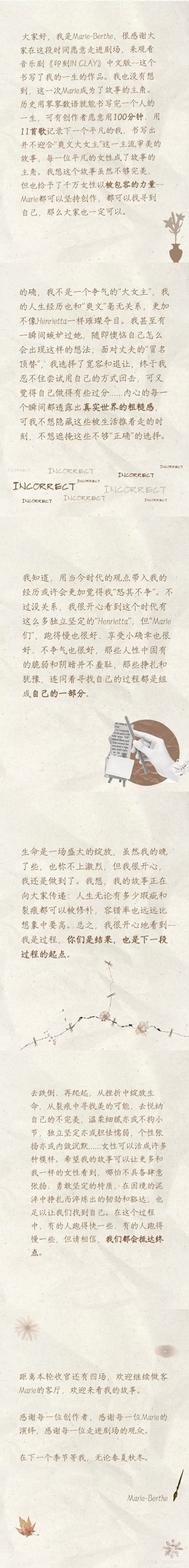

看到主创们发的一封信,落款是 Marie-Berthe,她如此寄语:

历史用寥寥数语就能书写完一个人的一生,可有创作者愿意用 100 分钟、用 11 首歌记录下一个平凡的我,书写出并不迎合“爽文大女主”这一主流审美的故事,每一位平凡的女性成了故事的主角。我想这个故事虽然不够完美,但也给予了千万女性以被包容的力量——Marie 都可以坚持创作,都可以找寻到自己,那么大家也一定可以。

主创们真的很用心,我很喜欢这个故事,尽管我不太能完全理解她的部分行为。

Marie 在她的客厅里,用接近一小时的时间讲述自己的一生。在看过剧后,我会更加好奇她的闺蜜 Henrietta 和女性联展中女性艺术家们的故事,因为她们的故事更加符合“爽文大女主”的基调。

的确,从当下的价值观来看,我们会怒其不争,会如 Henrietta 一般批判她为何要把自己的生活、自己的才华浪费在一个自尊心脆弱的男人身上。

可这恰恰是这部剧可贵的地方,它展现的是一个普通女性,在二十世纪初的人生故事,就像陶艺一样,生活保有最初的粗糙感。我们不能为了“教育观众”而掩盖生活的无奈、时代的重压,我们没办法总是做着“正确”的选择。

内心的每一个瞬间都透露出真实世界的粗糙感,可我不想隐藏这些被生活推着走的时刻,不想遮掩这些不够“正确”的选择。

我们追求爽文的最初目标,也许就是因为自己想要成为但无法成为主角,这样的渴望投射出一个个大女主,希望通过强化自我主体意识、增强自我能力,攫取自我利益。这条路很难,所以迷人,所以绚烂。

可大部分人都是小女主,能够在自我能力范围内得到一些回报与理解,已然知足。这条路简单一些,所以平凡,所以生活。

这何尝不是一种悲哀与规训?

那些人性中固有的脆弱和阴暗并不羞耻,那些挣扎和犹豫,连同着寻找自己的过程都是组成自己的一部分。

像是我先前写的【浅谈她厌与女性主义】一文,我试图为她们找出一条路,可太难了,每一条路的途中都是千百年的驯化。

写这篇 repo 时也很矛盾,一面觉得 Marie 的故事很好,她努力找到了自己,努力地活着,一面觉得是否陷入了大小女主之争的命题之中。

可回过头也发现,【女性主义】在每个时代的具体指向都不同。陶土之间印刻的【X】,是未知,是变数,是 Marie 试图寻找自我的一种方式。

没有人规定女性应该活成什么样子,她们应该活成自己的样子。我们要允许有独立坚定的“Henrietta”,也要允许有“Marie 们”。

跑得慢也很好、享受小确幸也很好、不争气也很好,但请相信,我们是结果,亦是下一段旅程的起点,我们都会抵达终点。